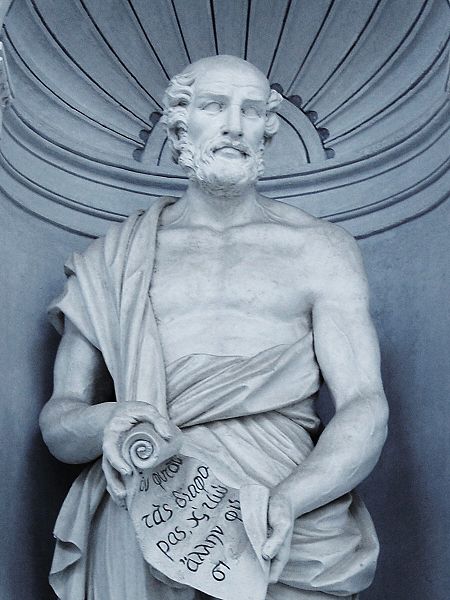

La Bruyère et son temps

Fils de bourgeois, travaillant pour et dans une Maison de haute noblesse, Jean a disposé d’une position merveilleuse pour observer son temps. Peut-être parce qu’il est bourgeois et non pas noble, son « compas social » s’ouvre un peu plus que celui de Madame de Sévigné ou du duc de Saint-Simon : il ne se restreint pas à la cour, s’intéresse aux bourgeois et même aux paysans les plus pauvres, comme les frères Le Nain dans le domaine pictural (voir L’univers de La Bruyère).

La question du mérite

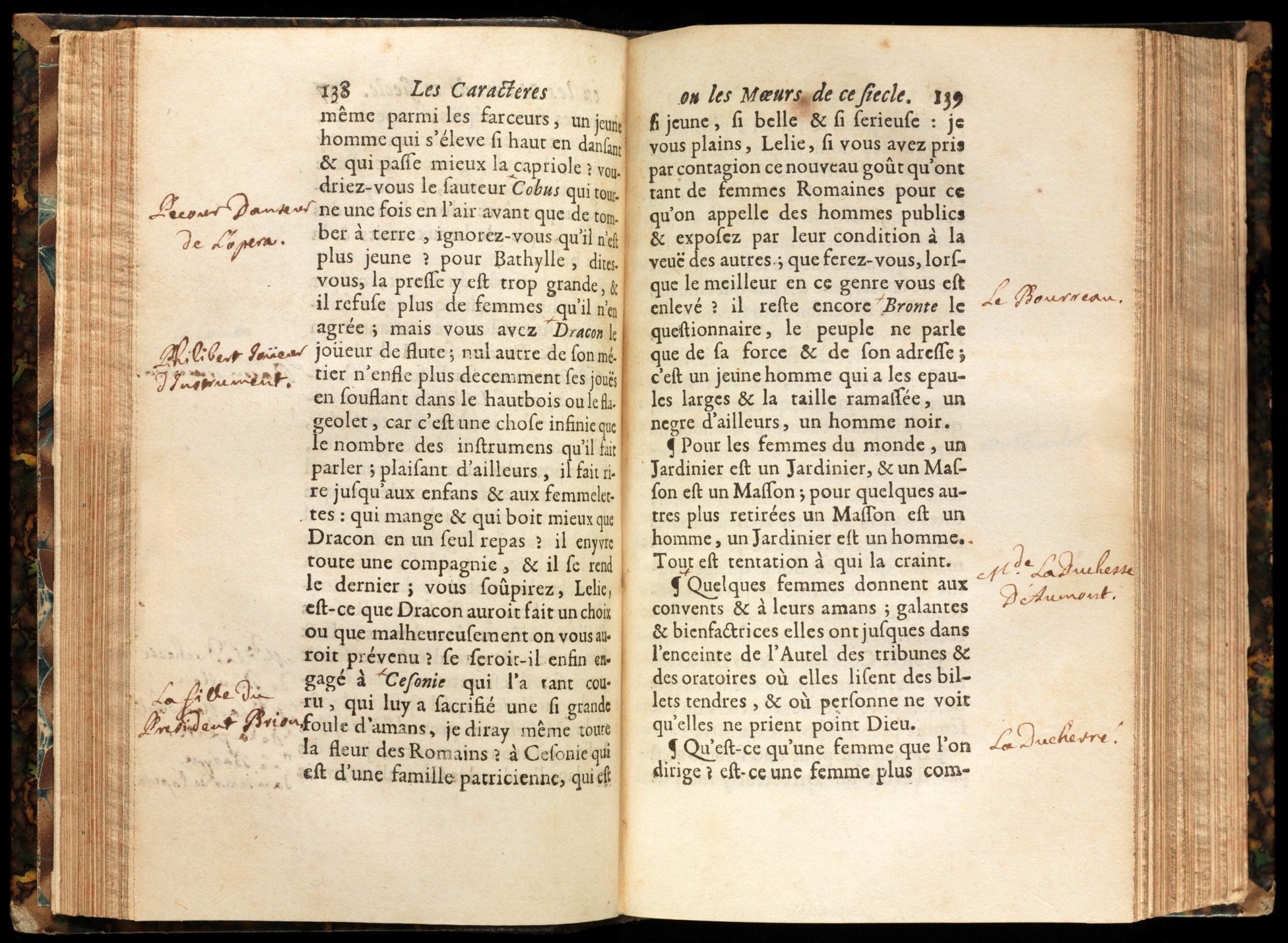

La Bruyère consacre toute une section de son livre au « mérite personnel ». C’est un sujet qui traverse le XVIIe siècle. Dans une société très hiérarchique et découpée en groupes sociaux étanches, comment faire reconnaître le mérite des individus indépendamment de leur naissance ? Louis XIV n’hésitait pas à prendre des ministres roturiers (comme Colbert par exemple) au détriment de prétendants de haute naissance. Les grands seigneurs grinçaient. Et pour quelqu’un comme le duc de Saint-Simon, c’était déjà le début de la fin, l’anarchie sociale ! La Bruyère trouvait, quant à lui, que cette reconnaissance selon le mérite marchait plutôt lentement et souffrait certainement de l’indifférence des puissants à son égard.

« Ne songer qu’à soi et au présent, source d’erreur dans la politique. »

La Bruyère, Les Caractères